稅收洼地注冊公司異地經營風險全景解析

隨著我國區域經濟發展戰略的深入推進,各地政府為吸引投資推出的稅收優惠政策催生了大量"稅收洼地",近年來,企業利用稅收洼地注冊空殼公司進行異地經營的模式持續升溫,這種操作模式在降低稅負的表象下,實則潛藏著多重法律風險和經營隱患。

稅收洼地政策本質與異地經營典型模式

稅收洼地的形成源于地方政府為發展區域經濟推出的財政返還、核定征收等特殊政策,2025年財政部數據顯示,全國共有127個縣區級行政區劃存在明顯的稅收返還政策差異,典型操作模式表現為: 1. 在低稅負地區注冊多個空殼公司 2. 將業務合同、資金流水人為拆分轉移 3. 通過關聯交易轉移利潤 4. 實際經營場所與注冊地完全分離某跨境電商企業案例顯示,其在西部某園區注冊的10家子公司,實際辦公人員均集中在東部總部,全年開票金額超5億元卻未在當地產生任何實質性經營痕跡。

工商登記與稅務登記合規性風險

根據《公司登記管理條例》第二十九條規定,公司變更住所需在遷入新住所前申請變更登記,異地經營行為已構成: 1. 注冊地址與實際經營地址不符的行政違規 2. 未按規定辦理稅務登記變更的違法行為 3. 工商信息公示不實的信用風險2022年市場監管總局通報的3.2萬例地址異常企業中,有68%涉及異地經營問題,這些企業不僅面臨最高10萬元的行政處罰,更會被列入經營異常名錄,直接影響招投標資格和銀行信貸。

增值稅專用發票管理刑事風險

最高人民法院司法解釋明確,沒有真實交易背景的開票行為構成虛開發票罪,稅收洼地空殼公司常出現: 1. 進銷項嚴重不匹配(如某園區企業進項90%來自外省) 2. 資金回流路徑異常 3. 物流信息與開票內容不符2025年江蘇某市破獲的虛開增值稅專用發票案中,犯罪團伙利用3個稅收洼地注冊42家空殼公司,累計虛開發票金額達23億元,主犯最終被判處無期徒刑。

企業所得稅轉移定價稽查重點

稅務機關通過"三流一致"原則(合同流、資金流、物流)核查關聯交易定價合理性,重點監控指標包括: 1. 關聯交易占比超過50% 2. 利潤率顯著低于行業平均水平 3. 無形資產轉讓定價異常 4. 大額服務費支付缺乏合理依據某上市公司將研發中心設在稅收洼地,卻將90%的研發人員工資列支在東部總部,最終被稅務機關調增應納稅所得額1.2億元,補繳稅款及滯納金合計3800萬元。

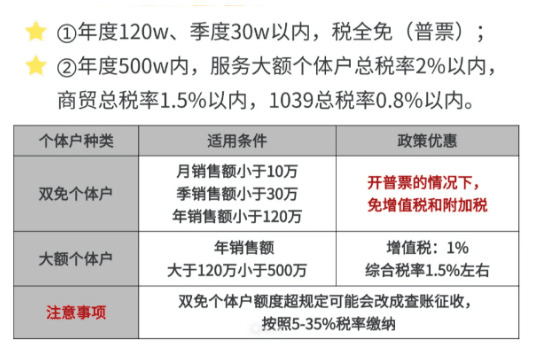

個人所得稅核定征收濫用風險

部分園區針對自然人代開發票實施核定征收政策,但實際操作中常見: 1. 將勞務報酬轉化為經營所得 2. 拆分收入逃避累進稅率 3. 虛構業務場景套用優惠政策

2025年浙江某網紅通過稅收洼地工作室轉移個人收入4800萬元,最終被稅務機關認定為偷稅,追繳稅款及罰款合計2100萬元,該案例引發文娛行業全面稅務自查。

財政返還政策的不確定性風險

地方政府承諾的稅收返還存在三大隱患: 1. 政策有效期短(平均2-3年) 2. 兌現流程復雜(某企業實際到賬率僅承諾的60%) 3. 政府財政償付能力波動東北某開發區2021年因財政困難單方終止稅收返還協議,導致23家企業集體訴訟,雖然最終獲得部分補償,但造成的現金流危機已導致5家企業破產。

跨區域稅務稽查協同機制影響

金稅四期系統構建的"全國稅務稽查指揮平臺"實現: 1. 企業全票面信息實時監控 2. 跨省交易數據自動比對 3. 關聯企業圖譜智能分析2025年粵港澳大灣區開展的跨區域聯合稽查行動中,通過大數據分析發現132家企業存在"注冊在A地、運營在B地、資金在C地"的異常架構,追繳稅款逾15億元。

合規經營框架下的籌劃建議

1. 實體化運營構建:在稅收洼地設立真實辦公場所,配置必要人員設備 2. 業務合理分割:按照地域特性分配研發、生產、銷售職能 3. 完善文檔管理:保存完整的合同、物流、資金憑證 4. 定期稅務健康檢查:每季度進行業務實質與稅務處理匹配性評估 5. 動態跟蹤政策:建立地方財政健康狀況評估機制某智能制造企業通過在西部稅收洼地設立實際研發中心,配套30人技術團隊和2000平米實驗室,既享受15%企業所得稅優惠,又通過合規的研發費用加計扣除實現綜合稅負降低42%。

稅收洼地政策發展趨勢預判

1. 財政部將建立稅收優惠政策備案審查制度 2. 地方財政返還比例不得超過留成部分的70% 3. 實施"實質經營"負面清單管理 4. 推行電子營業執照跨區域核驗 5. 建立全國統一的反避稅信息共享平臺2025年即將實施的《稅收征管法修訂草案》特別新增"經濟實質條款",要求企業優惠資格與實質經營能力直接掛鉤,預計將重塑整個稅收洼地產業格局。

(本文結束)

專業稅籌師定制稅務籌劃方案!

復制微信號