稅收返還政策的合法性邊界與實務風險全解析

近年來,隨著各地招商引資競爭加劇,"稅收返還"已成為企業關注的熱點話題,在知乎等社交平臺上,"稅收返還政策是否合法"的討論持續發酵,本文將從法律本質、政策框架、操作風險三個維度展開深度解析。

稅收返還政策的法律本質解析

根據《中華人民共和國稅收征收管理法》第三條規定,任何機關、單位和個人不得違反法律、行政法規的規定擅自作出稅收開征、停征以及減稅、免稅、退稅、補稅的決定,這構成了稅收法定的基本原則。但稅收返還在實踐中存在兩種實現路徑:

- 地方財政獎勵:地方政府使用自有財力對企業進行獎勵

- 稅收優惠政策:經國務院批準的地區性稅收優惠

前者屬于財政支出行為,后者屬于稅收立法范疇,財政部、國家稅務總局2021年第30號公告明確,嚴禁地方政府以財政返還方式變相減免稅,但實際操作中,地方政府常通過"產業發展專項資金""經濟貢獻獎勵"等形式實現實質返還。

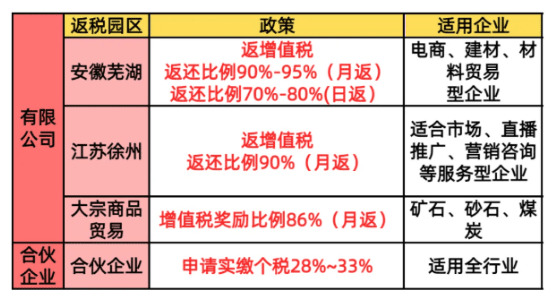

現行政策框架下的合法操作空間

(一)法定稅收優惠區域 1. 海南自貿港:對注冊在海南并實質性運營的企業減按15%征收企業所得稅 2. 西部大開發地區:符合條件企業適用15%優惠稅率 3. 特定產業園區:如上海臨港新片區重點產業15%所得稅優惠(二)地方財政獎勵的合規要件

- 獎勵資金來源于地方留存部分

- 不改變法定納稅義務

- 履行規范的財政預算程序

- 不附加違法違規條件

典型案例顯示,某地開發區對入駐企業增值稅地方留存(50%)的70%予以返還,該操作因未突破法定稅率且使用自有財政資金,被司法機關認定為合法。

稅收返還的七大法律風險警示

1. 空殼公司風險:某醫藥企業設立12家"稅收洼地"空殼公司轉移利潤,被追繳稅款2.3億元 2. 虛開發票風險:2022年浙江破獲的"12·08"專案涉及虛假稅收返還3.6億元 3. 業務真實性風險:某影視公司虛構業務套取返還資金被認定偷稅 4. 政策溯及風險:某開發區承諾的十年期返還政策因財政困難單方終止 5. 法律沖突風險:地方政策與上位法沖突導致協議無效 6. 會計處理風險:返還收入是否計入應稅所得存在爭議 7. 刑事風險:某招商官員因違規承諾返還被判濫用職權罪合法運用稅收返還的六大操作準則

1. 實體經營原則:確保在優惠地有實際辦公場所、人員、業務 2. 合理商業目的:業務安排符合行業常規和商業邏輯 3. 完稅憑證管理:取得完稅證明后方可申請返還 4. 協議規范簽署:明確約定返還基數、比例、期限及終止條款 5. 全流程留痕:保存招商文件、審批記錄、資金憑證 6. 動態監控:建立政策變動預警機制

某智能制造企業的合規案例值得借鑒:其在海南設立研發中心,真實雇傭32名技術人員,通過法定優惠政策節省稅款1800萬元,經得起稅務稽查。

司法裁判視角下的合法性認定標準

最高人民法院(2019)最高法行申987號裁定確立三大審查標準: 1. 是否改變法定納稅義務 2. 是否損害國家稅收利益 3. 是否存在權利義務失衡2025年公布的典型案例顯示,某地政府承諾的"增值稅全返"因突破地方留存比例被認定無效,而某開發區按地方留存60%給予的獎勵則被支持。

稅收返還爭議的三大解決路徑

1. 行政復議:針對稅務機關作出的否定性認定 2. 行政訴訟:對違法行政協議提起訴訟 3. 民事救濟:主張政府違約要求繼續履行需要特別注意的是,2021年修訂的《行政處罰法》新增第三十三條,明確"首違不罰"制度,但對惡意稅收籌劃仍保持高壓態勢。

稅收返還的合法性判斷需要穿透形式看本質,企業在享受政策紅利時,應當建立"三重防火墻":業務真實性證明體系、稅務合規內控制度、法律風險應對預案,唯有將稅收優化植根于真實商業邏輯,方能在法治框架下行穩致遠。

微信號:15137101602

專業稅籌師定制稅務籌劃方案!

復制微信號

專業稅籌師定制稅務籌劃方案!

復制微信號

智小賬專業稅籌團隊,專注稅收籌劃!