個稅返還收入需要繳納企業所得稅嗎?一文說透所有細節!

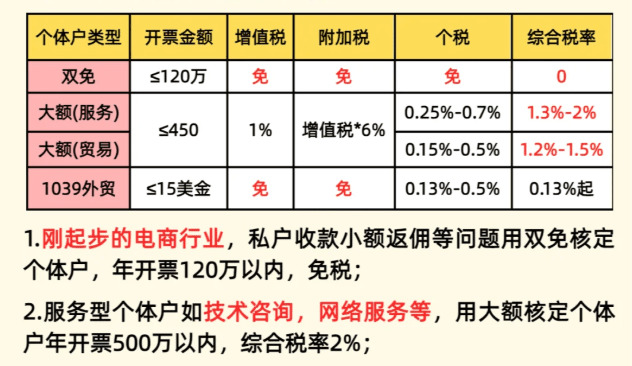

嘿,大家好!我是你們的財稅專業SEO優化師老王,在財稅圈混了十幾年,今天咱們來聊聊一個企業老板和財務人員經常困惑的問題:個稅返還收入到底要不要交企業所得稅?這個話題看似簡單,但里頭門道可多了,一不小心就可能掉進稅務坑里,別擔心,我會用大白話掰開揉碎講清楚,從基礎概念到實際案例,再到常見誤區,統統給你安排上,讀完這篇,你不僅能避開稅務風險,還能優化企業財稅管理哦!

什么是“個稅返還收入”?先搞懂這個基本概念

說到個稅返還收入,很多人可能一頭霧水,別急,咱慢慢來,簡單說,它就是企業給員工代扣代繳個人所得稅后,如果稅務局發現多收了稅,或者政策調整導致有退稅,這筆錢返還給企業的那部分收入,舉個例子:假設你們公司幫員工小張扣了1000元個稅,結果稅務局算錯了,實際只該扣800元,那多出的200元就退還給公司,這就叫個稅返還收入。但這里有個關鍵點:這筆錢可不是企業自己賺來的,它本質上是員工的“冤枉錢”,企業只是代收代付的角色,就像你幫朋友保管錢包,錢還是朋友的,在會計上,它通常記在“其他應付款”科目里,等返還給員工時再沖銷,如果企業直接吞了這筆錢,那可就攤上大事了——員工可能會投訴,稅務局也會盯上你,個稅返還不等于企業收入,它更像是個過路財神,來了就得走。

為什么企業會收到這種返還呢?常見原因包括:員工年度匯算清繳后有多繳稅、稅務系統錯誤、或者地方政策優惠(比如疫情期間的退稅),搞清這個概念,是判斷要不要交企業所得稅的第一步,別小看它,細節里藏著大風險!

企業所得稅是啥?企業交稅的那些事兒

好,咱們再來聊聊企業所得稅,這個稅種是企業繞不開的“老朋友”,簡單說,它就是企業賺了錢后,按利潤比例交給國家的“分紅”,你們公司一年賺了100萬凈利潤,按25%的稅率(一般企業標準),就得交25萬的企業所得稅,聽起來挺狠?但別慌,稅法規定了很多減免政策,比如小微企業稅率能低到5%,研發費用還能加計扣除。企業所得稅的征收對象是企業的“應稅收入”,這包括銷售商品、提供服務、投資收益等生產經營所得,但要注意,不是所有進賬的錢都算收入!比如企業借來的貸款、股東投入的資本金,這些都不交企業所得稅,因為它們不是賺來的利潤,稅法依據是《企業所得稅法》第六條,明確列出了九類應稅收入范圍,像營業利潤、財產轉讓所得都算在內。

關鍵來了:企業所得稅的計算基礎是“應納稅所得額”,這得從企業總收入減去成本、費用等合法支出后得出,判斷個稅返還收入要不要交稅,就看它屬不屬于這“應稅收入”,如果它進了企業賬上,但本質是代收款項,那很可能不算企業利潤,否則,企業多交稅就虧大了!我會深入分析這個核心問題。

個稅返還收入到底要不要交企業所得稅?核心解析

現在進入正題:個稅返還收入需要繳納企業所得稅嗎?答案是:**一般不需要!** 為啥這么說?咱從稅法角度掰扯清楚,根據中國《企業所得稅法》及其實施條例,企業所得稅只對企業的“生產經營所得”征稅,而個稅返還收入不屬于這個范疇,它更像是企業代墊的款項,稅務局返還后,企業有義務退還給員工。

打個比方:你公司是“中介”,個稅返還是“過路費”,錢不是你賺的,自然不用交稅,稅法依據呢?《企業所得稅法》第六條明確規定,應稅收入包括銷售貨物、提供勞務等收益,但不包括代收代付性質的款項,國家稅務總局2018年的公告(國稅發〔2018〕28號)也補充說:企業收到的退稅、返還等,如果不是企業自身經營所得,就不計入應稅收入。

但注意,有例外情況!如果企業把這筆錢“截胡”了,沒返還給員工,而是當成自己的收入用,那稅務局就可能認定它為“其他收入”,強制征企業所得稅,某公司收到5000元個稅返還后,直接記入“營業外收入”,結果被稽查補稅加罰款,正確處理是關鍵——企業收到返還時,先掛賬在“其他應付款”,等核實后退還給員工,這樣,稅務風險就降到了零。

個稅返還收入本身免稅,但企業得守規矩,別亂動這筆錢,否則,省了小錢,惹了大麻煩!

相關稅法規定詳解:條文里的門道

光說結論不夠,咱得扒一扒稅法條文,看看具體怎么規定的。《企業所得稅法實施條例》第二十五條指出:企業取得的各類收入,除稅法明確規定免稅的,都算應稅收入,但個稅返還不在此列,因為它源于《個人所得稅法》,屬于代扣代繳的返還。更細的,看國家稅務總局文件:國稅發〔2009〕3號文強調,企業代扣的稅款返還,應視為對員工的負債,不計入企業所得,類似地,《稅收征收管理法》第五十一條規定:多繳稅款的退還,不增加企業應稅所得,這些條文為啥這么定?道理很簡單:稅收公平原則——個稅是員工負擔的,返還自然歸員工,企業不能從中漁利。

實操中,稅務局稽查時重點看兩點:一是企業是否及時返還給員工;二是會計處理是否規范,如果返還延遲,或者賬目混亂,就可能被懷疑“隱匿收入”,我見過一個案例:某中小企業財務粗心,把個稅返還記錯了科目,結果被罰了滯納金,建議企業用專用科目記賬,應交稅費-代扣個人所得稅返還”,留好返還憑證。

注意地方政策差異,比如一些自貿區有特殊退稅優惠,但核心原則不變:返還的錢不屬于企業利潤,理解這些細節,能幫你避開99%的稅務坑!

實際案例分析:企業怎么處理才安全

理論講多了,咱來點實戰的,舉個真實例子:老王我輔導過一家電商公司,2022年他們代扣員工個稅時,多繳了3萬元,年底稅務局返還后,財務總監問我:“這錢要交企業所得稅嗎?”我幫他們分析:查賬發現返還已記入“其他應付款”,沒動過;他們一周內就返還給了員工,有銀行流水和員工簽收單,結果呢?稅務局年審時順利通過,一分稅沒交。相反,另一個反面案例:某制造企業收到2萬元個稅返還后,老板想“省事”,直接用于發獎金,會計記成了“營業外收入”,結果第二年稽查,被認定逃稅,補繳企業所得稅5000元(按25%稅率算),外加滯納金和罰款,總損失近1萬元,你看,貪小便宜吃大虧!

處理建議分三步走:

- 收到返還時:立刻掛賬,別拖延,會計做賬:借“銀行存款”,貸“其他應付款-個稅返還”。

- 核實返還對象:核對員工名單和金額,確保無誤,如果是年度匯算清繳返還,通常全員處理。

- 及時返還:最好在1個月內完成,通過銀行轉賬留痕,員工簽收單保存5年備查。

稅務稽查愛抓“細節”,比如返還時間是否超期(一般建議不超3個月),企業平時做好內控,就能高枕無憂。

常見誤解澄清:別讓謠言坑了你

說到這兒,很多人可能有些誤區,我來一一粉碎,第一個誤解:**“個稅返還是企業白得的錢,當然要交稅!”** 錯!這錢本質是員工的,企業只是保管員,稅務局文件白紙黑字寫著:代收代付不征稅,如果真交稅,那企業豈不是成了“冤大頭”?員工還得再交一遍個稅?邏輯不通啊!第二個誤解:“返還金額小,稅務局不會管。” 大錯特錯!稅務稽查現在用大數據,哪怕幾百元也可能觸發預警,我見過一個公司,因500元返還沒處理,被約談補資料,浪費人力物力,金額再小,也得按規矩辦。

第三個誤解:“企業可以扣點手續費再返還。” 小心!除非合同明確約定(比如外包代繳服務),否則不能亂扣。《合同法》規定:代扣行為無償,企業無權收費,否則,員工投訴起來,企業吃不了兜著走。

那正確觀念是啥?個稅返還是“過手財”,企業別動歪心思,稅務優化靠合法合規,比如用這筆錢快速返還,提升員工滿意度,間接省成本,老王我常說:財稅管理,細節決定成敗!

如何正確處理個稅返還收入?實用指南

給大家支支招,確保企業穩穩當當,第一步:**建立專項流程**,財務部設專人負責個稅返還,從收到稅務局通知到返還員工,全流程記錄,用個稅申報軟件(如“金稅三期”)自動跟蹤退稅狀態,省心省力。第二步:會計處理規范化,收到返還時:借“銀行存款”,貸“其他應付款”,返還時:借“其他應付款”,貸“銀行存款”,千萬別混入“營業收入”或“營業外收入”科目!每年審計時,主動提供返還憑證,防患未然。

第三步:員工溝通透明化,返還前發通知郵件,說明金額和原因,員工有疑問?快速響應,這不僅能避稅,還提升企業形象——員工覺得公司靠譜,離職率都低了。

第四步:利用政策紅利,某些地區對及時返還的企業有信用加分,享稅收優惠,多關注稅務局官網或公眾號(如“國家稅務總局”),獲取最新動態,老王我建議每季度自查一次賬目,確保萬無一失。

個稅返還收入處理得好,企業零風險、零稅負,關鍵在“快”和“準”——錢來了就轉手,別留戀,這樣,財稅管理才能高效又合規!

好了,今天聊到這兒,稅務問題別怕問,搞清楚了就能少踩坑,企業老板們,趕緊檢查下你們的賬本吧,別讓小細節釀成大問題!如果有疑問,歡迎留言交流哦。(原創聲明:本文基于財稅實務經驗原創撰寫,未經許可不得轉載。)

專業稅籌師定制稅務籌劃方案!

復制微信號