個體戶核定征收真的不用申報個人所得稅嗎?

近年來,隨著稅收政策的不斷調整,"核定征收"成為個體工商戶群體中熱議的話題,許多經營者誤以為采用核定征收方式后就能完全免除個人所得稅申報義務,這種認知偏差可能帶來潛在的稅務風險,本文將深入解析核定征收與個人所得稅的關系,幫助個體工商戶正確理解稅務合規要求。

核定征收的本質與適用范圍

核定征收是稅務機關針對賬簿不健全、難以準確核算收入的納稅人采取的征收方式,根據《稅收征收管理法》第三十五條規定,當納稅人存在以下情形時,稅務機關有權核定其應納稅額: 1. 依照法律、行政法規應當設置但未設置賬簿 2. 擅自銷毀賬簿或拒不提供納稅資料 3. 申報的計稅依據明顯偏低且無正當理由 4. 發生納稅義務未按規定期限辦理納稅申報

對個體工商戶而言,核定征收主要適用于以下場景:

新設立未建立完整會計制度

經營規模較小、業務簡單

收入來源分散難以準確核算

特殊行業(如餐飲、零售等)

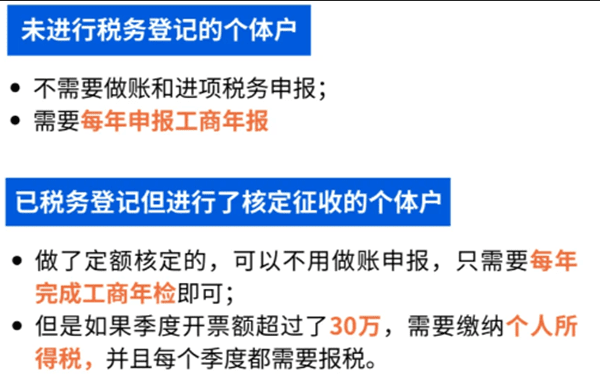

核定征收是否包含個人所得稅?

這是理解誤區的核心所在,需要明確的是: 1. 核定征收的"稅種范圍"需具體確認 2. 增值稅核定與所得稅核定屬于不同范疇 3. 多數情況下核定的是"經營所得"個稅

實際操作中常見三種情況: ① 綜合核定:包含增值稅及附加、個人所得稅 ② 分項核定:僅核定增值稅,個稅需據實申報 ③ 混合核定:增值稅核定+個稅核定率征收

關鍵判斷依據:

稅務登記時核定的稅種信息

主管稅務機關的書面認定文件

《定期定額核定通知書》的具體內容

必須申報個人所得稅的四種情形

即使采用核定征收方式,以下情況仍需辦理個稅申報: 1. 年度經營所得超過核定標準 當實際收入超過核定收入的20%時,根據《個體工商戶稅收定期定額征收管理辦法》第十八條,納稅人應主動申報補稅。

取得其他綜合所得 包括:

工資薪金

勞務報酬

稿酬

特許權使用費

財產租賃等所得

股權轉讓等特殊交易 涉及股權變更、資產處置等資本性交易所得,需單獨申報。

境外所得 無論境內采用何種征收方式,境外所得均需合并申報。

核定征收下的申報操作實務

1. 定期定額戶申報要求 - 月銷售額不超過核定標準的:按季通過電子稅務局自動申報 - 超過標準的:次月15日內補充申報

年度匯算清繳義務 所有個體工商戶均需在次年3月31日前完成經營所得年度匯算,包括:

填報《個人所得稅經營所得納稅申報表(B表)》

核對已繳稅款與應納稅額差異

申報渠道選擇

電子稅務局(推薦)

辦稅服務廳現場辦理

委托專業機構代理申報

常見認知誤區及風險警示

誤區1:"核定征收=免稅" 核定征收只是征收方式的改變,不代表免除納稅義務,未達起征點的情況仍需辦理零申報。

誤區2:"核定后無需保留憑證" 《稅收征收管理法》第二十四條明確規定,核定征收戶仍需保存完整賬簿憑證,保存期限不得少于10年。

誤區3:"跨省經營不用再申報" 多地經營的個體工商戶需特別注意:

在經營地辦理臨時稅務登記

收入合并到機構所在地申報

避免重復享受核定政策

風險警示: 某餐飲個體戶2022年核定月銷售額8萬元,實際年收入達150萬元但未主動申報,被稅務機關追繳稅款并處以0.5倍罰款,合計損失超過20萬元。

合規建議與優化路徑

1. 建立基礎核算制度 建議至少記錄: - 每日收支流水 - 主要客戶交易記錄 - 重大資產變動情況

定期稅務健康檢查 每季度對照以下要素自查:

實際收入與核定標準對比

是否存在混合經營行為

銀行流水與申報數據匹配度

善用稅收優惠政策 包括但不限于:

小規模納稅人增值稅免稅政策

重點群體創業稅收扣減

特殊行業稅收優惠(如農業服務)

專業機構協助 建議年收入超過100萬元的個體工商戶,至少每年聘請專業機構進行:

稅務風險評估

優惠政策適用性分析

申報流程合規審查

未來政策趨勢展望

隨著金稅四期工程的推進,個體工商戶稅收管理將呈現以下趨勢: 1. 大數據監管強化 - 銀行賬戶流水監控 - 第三方平臺數據對接 - 進銷項電子化比對

核定標準動態調整 部分地區已試點:

行業利潤率智能測算

經營規模指數化評估

區域平衡系數調節

信用管理機制完善 納稅信用等級將影響:

發票領用額度

貸款融資條件

政府補貼資格

在這個稅收法治化不斷深化的時代,個體工商戶更需要樹立正確的納稅意識,核定征收不是"避稅天堂",而是適應小微經營者特點的征管方式,唯有準確理解政策本質,建立規范的財稅管理制度,才能實現經營安全與稅務合規的雙贏,建議經營者定期關注稅務機關公告,參加稅務培訓,必要時尋求專業稅務師協助,確保在享受政策紅利的同時,守住合規經營的生命線。

專業稅籌師定制稅務籌劃方案!

復制微信號