增值稅返還款項怎么入賬?資深財稅師教你分門別類記賬

公司銀行賬戶突然多了一筆錢,備注寫著“增值稅退稅”!開心之余,財務小王卻犯了愁:這筆意外之喜,在賬本里該“住”進哪個“房間”(科目)呢? 增值稅返還聽著簡單,但背后的會計處理可大有講究,搞錯了科目,不僅賬目混亂,還可能引來稅務風險,別急,今天就帶你徹底搞懂增值稅返還的“落戶”問題!

先搞明白:增值稅返還都有哪些“兄弟姐妹”?

不是所有叫“增值稅返還”的錢都是一個性質!就像人有高矮胖瘦,增值稅返還也分好幾種類型,它們“回家”的路徑自然不同:

- “即征即退”和“先征后退”: 這是最常見的“親兄弟”,國家為了鼓勵特定行業(比如軟件、資源綜合利用、福利企業等),出臺優惠政策:你按正常稅率交稅后,符合條件的部分,稅務部門會很快(即征即退)或稍后(先征后退)把錢退給你,軟件企業銷售自產軟件,增值稅實際稅負超過3%的部分,可以申請即征即退。

- “出口退稅”: 這是專門給出口企業的“表親”,為了讓咱們的產品在國際市場更有競爭力,國家把出口貨物在國內生產和流通環節已經繳納的增值稅、消費稅退還給企業,這本質上是把多收的稅還給你,不是額外補貼。

- “留抵退稅”: 這是近年來的“新寵”,簡單說,就是當你的增值稅進項稅額(買東西付的稅)大于銷項稅額(賣東西收的稅),形成了“留抵稅額”,國家為了緩解企業資金壓力,允許在滿足條件時,把這部分“多付”的稅額提前申請退還給你。

- “減免退稅”: 這是比較少見的“遠房親戚”,比如國家直接規定某些項目免稅,但你之前已經交了稅,那就需要申請退還多交的部分。

關鍵點: 不同類型的返還,其經濟實質不同,決定了會計入賬科目截然不同!不能眉毛胡子一把抓。

主力隊員:“即征即退”、“先征后退”該進哪個門?

這對“親兄弟”是最常遇到的,它們有個共同特點:企業已經按規定全額繳納了增值稅,但基于國家特定的優惠政策,政府又把一部分稅款返還給你,這本質上就是政府給企業發補貼(政府補助),用來補償你因符合政策而“多”交的稅。

會計上怎么處理? 根據《企業會計準則第16號——政府補助》的規定,這類返還屬于與收益相關的政府補助(因為它補償的是你日常經營活動中已發生的稅費成本),會計處理分兩步走:

- 確認應收: 當你確定符合返還條件,并且款項基本確定能收到時(比如申請已通過稅務局審核),就可以預估金額:

- 借:其他應收款——增值稅退稅款 (資產類科目,表示你有一筆退稅即將到賬)

- 貸:其他收益——政府補助 (損益類科目,表示這筆補助增加了你的利潤)

- 實際到賬: 錢真的打到公司賬上時:

- 借:銀行存款

- 貸:其他應收款——增值稅退稅款

為什么是“其他收益”?

- 不是日常主營收入: 它不像銷售商品、提供勞務那樣是你的核心業務收入。

- 屬于利得: 它是政府給予的、能直接增加企業經濟利益的補助。

- 準則規定: 明確將與日常活動相關、用于補償已發生成本費用的政府補助計入“其他收益”。

舉個栗子: 某資源綜合利用企業,本月按規定繳納增值稅100萬元,根據政策,符合條件部分可退70%,企業申請后,稅務局審核通過,預計可退70萬元。

- 確認應收時:借:其他應收款——增值稅退稅款 700,000元;貸:其他收益——政府補助 700,000元。

- 次月款項到賬:借:銀行存款 700,000元;貸:其他應收款——增值稅退稅款 700,000元。 這筆70萬,就直接計入了當月的利潤!

特殊成員:“出口退稅”可千萬別走錯門!

出口退稅這位“表親”,性質完全不同!它不是政府給你的額外補貼,而是把你之前在國內買東西墊付的、本不應由你最終承擔的增值稅,還給(退)你。

核心邏輯: 增值稅是流轉稅,最終由消費者承擔,出口商品的消費者在國外,所以國家不應該對出口環節征稅,出口退稅是為了實現出口商品以不含稅(或少含稅)成本進入國際市場,把你在國內采購原材料、設備等環節已經繳納的增值稅(即進項稅額)退給你。

會計上怎么處理? 出口退稅的會計處理相對獨立,有其特定流程:

- 采購環節: 購入用于出口的貨物時,正常計入成本和進項稅額。

- 借:原材料 / 庫存商品

- 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)

- 貸:應付賬款 / 銀行存款

- 出口銷售環節: 確認出口銷售收入,并結轉成本,根據出口退稅率,計算應退稅額和不能退稅的部分(需轉成本)。

- 確認收入:借:應收賬款等;貸:主營業務收入(出口銷售收入)。

- 結轉成本:借:主營業務成本;貸:庫存商品。

- 計算退稅:

- 借:應收出口退稅 (資產類科目,專用于核算應退的增值稅額)

- 借:主營業務成本 (不能退的部分,即征退稅率差對應的稅額,計入成本)

- 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) (負債類科目,反映應退稅款)

- 實際收到退稅款:

- 借:銀行存款

- 貸:應收出口退稅

關鍵區別:

- 科目不同: 使用專門的 “應收出口退稅” 科目,不是“其他應收款”或“其他收益”。

- 不影響利潤: 收到的退稅款不直接計入損益(利潤表),它只是收回了你之前墊付的進項稅,不能退的部分(進項稅轉出)計入了成本,減少了利潤。

- 性質不同: 純粹是稅款的清算返還,不屬于政府補助。

新晉紅人:“留抵退稅”該怎么安家?

留抵退稅是近年來國家減稅降費的重頭戲,緩解了不少企業的資金壓力,它的本質是:把你賬上累積的、尚未抵扣完的進項稅額(留抵稅額),提前以現金形式退還給你。

它屬于政府補助嗎? 這是個有爭議的點!目前主流觀點和實操中傾向于:

- 如果退的是“存量留抵稅額”:即2019年3月31日之前形成的留抵稅額,這部分退稅帶有較強的政策扶持和紓困性質,更符合政府補助的特征。會計處理參照“即征即退”:

確認應收/收到時:借:其他應收款/銀行存款;貸:其他收益——政府補助。

- 如果退的是“增量留抵稅額”:即2019年4月1日之后新形成的留抵稅額,這部分退稅更多被視為對增值稅一般性抵扣規則的優化或提前實現,不屬于政府補助,主流做法是:

- 借:銀行存款

- 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) (或 貸:應交稅費——應交增值稅(留抵稅額退稅) 如果企業設置了該科目)

- 核心邏輯: 收到退稅款,相當于減少了你的留抵稅額(資產),同時增加了銀行存款(資產),一增一減,不影響損益,相當于把你賬上的“應交增值稅-留抵稅額”這個資產項變現了。

實操重要提示:

- 政策細節多: 申請留抵退稅有條件(比如納稅信用等級、行業限制、增量比例等),務必關注最新政策。

- 會計處理需謹慎: 企業應評估具體退稅的性質(存量還是增量為主),并保持處理的一致性,建議在收到退稅時,在憑證摘要里清晰注明是“存量留抵退稅”還是“增量留抵退稅”,并保存好稅務局的審批文書作為附件。

- 科目設置: 如果增量留抵退稅業務量大,可以在“應交稅費——應交增值稅”下增設“留抵稅額退稅”明細科目專門核算,更清晰。

不容忽視的細節與雷區

知道了主要類型,這些細節處理不好,照樣踩坑!

- 核對金額是第一步: 銀行到賬金額和稅務局審批金額是否一致?差一分錢都得找出原因!可能是手續費?還是審批金額有調整?必須搞清楚,避免后續調賬麻煩。

- 跨期返還別慌張: 比如2024年3月才收到2023年12月申請的即征即退稅款,該筆“其他收益”應計入2023年度的利潤!因為它是補償你在2023年發生的稅費,這就需要在2024年做賬時,通過“以前年度損益調整”科目來修正去年的利潤,確保財務數據的準確性。

- 價稅分離要徹底: 尤其對于即征即退、先征后退的返還款,它本身是不含稅的!這是國家退還的稅款,不是銷售收入,千萬別再傻乎乎地去計提銷項稅或者當成含稅收入處理,那就鬧大笑話了。

- 會計政策要一貫: 選定了哪種處理方法(特別是留抵退稅),就要持續用下去,今年這樣處理,明年那樣處理,財務數據就失去了可比性,審計那關也難過。

- 備查簿是個好幫手: 建立專門的增值稅返還臺賬,記錄每次返還的類型(即征即退/出口退稅/留抵退稅)、申請時間、審批文號、審批金額、實際到賬金額和日期、對應的所屬期、會計憑證號,這不僅是稅務備查的要求,更是你理清賬目的利器。

- “減免退稅”怎么辦? 如果遇到國家直接免稅但企業前期已繳稅而退還的情況(較少見),其本質也是退還多繳稅款,不屬于政府補助,應沖減當初確認收入時對應的稅費成本,當初確認收入時計提了銷項稅,現在退還,就沖減“應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)”和對應的成本費用或“稅金及附加”。

常見錯誤集錦(避坑指南):

- 張冠李戴: 把所有的增值稅返還(特別是出口退稅)都計入“其他收益”或“營業外收入”,這會導致利潤虛高,嚴重失真!

- 忽視時間差: 對跨期返還的即征即退款項,錯誤地計入收到當年的“其他收益”,而不是追溯調整到費用發生的年度。

- 重復交稅: 將收到的即征即退返還款誤認為是含稅收入,又去計提一遍銷項稅,等于被“二次征稅”。

- 科目混亂: 出口退稅不使用專門的“應收出口退稅”科目,而是混在“其他應收款”里,無法清晰區分管理。

- 混淆性質: 認為留抵退稅都是政府補助,全部計入“其他收益”,忽略了增量留抵退稅的特殊性。

增值稅返還,看似只是銀行賬戶里多了一筆錢,背后卻藏著不同的政策意圖和會計邏輯。就像不同的客人要安排不同的房間,不同的退稅也要找到它專屬的“科目歸宿”。

記住核心:是優惠補貼(政府補助),就找“其他收益”;是墊付稅款的返還(出口退稅),就用“應收出口退稅”;是留抵稅額的變現(增量留抵),就動“應交增值稅”。 吃透政策、分清類型、用準科目、關注細節,你就能讓每一筆退稅都清晰入賬,既合規又準確地反映企業的經營成果,下次再收到退稅,你就能氣定神閑地告訴同事:“別慌,我知道這筆錢該‘住’哪兒!”

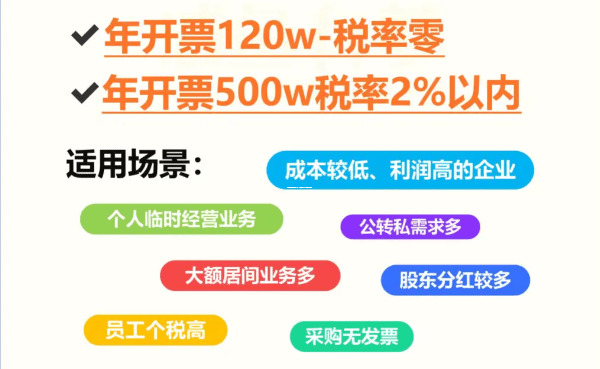

專業稅籌師定制稅務籌劃方案!

復制微信號