返稅園區是啥?企業省錢大招背后的門道,一篇全講清!

** 返稅園區是啥?企業省錢大招背后的門道,一篇全講清!

想象一下:你剛開了一家新公司,或者公司業務蒸蒸日上,但看著財務報表上那一大筆要交的稅,是不是有點肉疼?這時候,可能有人跟你提過:“哎,要不要考慮去‘返稅園區’注冊或遷移一部分業務?能省不少稅呢!” “返稅園區” 這個詞聽起來挺高大上,又帶著點神秘感,它到底是個啥?靠譜嗎?怎么操作?今天咱就掰開了揉碎了,用大白話給你講明白!

說人話!返稅園區到底是個啥?

簡單粗暴地說,返稅園區就是一個地方政府為了吸引企業去當地投資、注冊、經營,特別劃出來的一塊地方(可能是物理區域,也可能是虛擬的注冊集群),然后承諾:只要你來了,把稅交在我這兒,我就把我收到你稅錢的一部分,按約定比例和方式,再返還(獎勵)給你!

打個接地氣的比方: 就像你去一個大商場里租鋪位開店,商場經理為了吸引你這個“大品牌”或者“潛力股”入駐,拍著胸脯跟你說:“兄弟,你盡管來!只要你在我這兒做生意,營業額達到多少,我就把你交的租金(類比稅收),返還一部分給你當裝修補貼或者推廣費!” 返稅園區的邏輯,跟這個非常像,只不過“租金”換成了“稅收”,“商場”換成了“地方政府”。

核心目的就一個:招商引資! 地方政府想發展經濟、增加就業、提升區域競爭力,最直接有效的方法之一就是吸引企業落戶,稅收優惠(返稅)就是他們手里一張重要的“王牌”。

為啥要返稅?地方政府圖啥?

看到這,你可能要問了:地方政府傻嗎?好不容易收上來的稅,干嘛還要返還給企業?這不是“左手倒右手”,自己吃虧嗎?

這里面的道道可深了,地方政府精明著呢!

-

“無中生有” 做大蛋糕: 如果沒有返稅政策,很多企業可能根本不會考慮去這個地方注冊或經營,有了返稅政策,吸引來了企業,哪怕返還一部分稅,地方政府實際收到的、能留在自己口袋里的稅收總量(凈稅收),也比沒有企業來的時候多得多!這叫“增量思維”,舉個例子:

- 某地沒政策時:一年相關稅收收入 = 0。

- 有了返稅政策,吸引A公司落戶:A公司一年在該地納稅1000萬,地方按政策返還給A公司600萬,地方政府實際凈得:1000萬 - 600萬 = 400萬。

- 這400萬,就是純賺的增量!沒這個政策,這400萬也沒有。

-

“財政留成” 的游戲: 稅收不是100%都歸地方政府的,稅收要在中央和地方之間進行分配(不同稅種、不同地區比例不同),地方政府返給你的錢,其實主要是它自己分得的那部分(地方留成),增值稅中央拿走50%,地方留50%(具體比例可能調整,此處僅為舉例),地方政府返稅,通常是用它留成的這50%里的錢來返,它返的是“地方分成”的錢,中央拿走的那部分它管不著也動不了。

-

帶動效應遠超返稅成本: 一個企業來了,尤其是大企業、知名企業來了,能帶來一系列好處:

- 直接就業: 增加當地就業崗位。

- 間接就業: 帶動上下游供應鏈、配套服務業(餐飲、物流、住宿等)。

- 產業聚集: 吸引同類或相關產業聚集,形成產業集群效應。

- 提升區域形象和競爭力: 知名企業的入駐本身就是一種背書。

- 促進消費和房地產: 企業員工在當地生活消費,帶動需求。

- 這些綜合效益帶來的長期稅收增長和社會經濟發展,遠遠超過它返出去的那點稅錢,地方政府算的是長遠的大賬、綜合賬。

返稅園區常見的“玩法”有哪些?

不是所有地方的返稅政策都一樣,形式多樣,常見的有:

-

直接財政返還/獎勵: 這是最主流、最透明的方式,企業按照稅法規定,把稅(主要是增值稅、企業所得稅)足額繳納給國庫,地方政府根據與企業事先簽訂的協議或當地的公開政策,從其地方財政留存部分中,拿出一筆錢,以“產業發展扶持資金”、“財政獎勵”、“經濟貢獻獎勵”等名義,直接撥付給企業,返還比例、計算基數(是全額還是增量)、兌現周期(按月、按季、按年)都是關鍵條款,比例高低是吸引力的核心,經濟欠發達、招商壓力大的地方,比例往往更高。

-

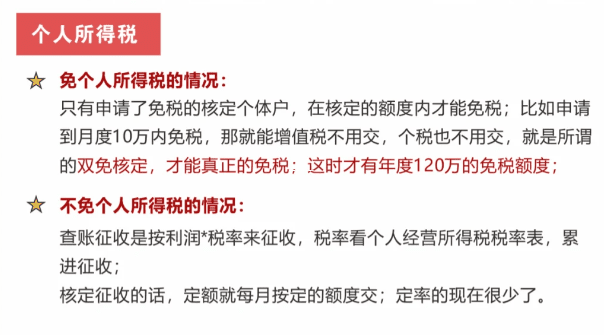

核定征收(特定行業/規模): 主要針對個人所得稅(尤其是股東分紅、股權轉讓所得)以及部分個體戶/個獨/合伙企業的經營所得,在特定園區注冊的這類主體,可以不按標準的5%-35%超額累進稅率計算個稅,而是由稅務機關核定一個極低的固定征收率(如1.5%-3.5%),這對高收入股東、投資人、網紅等高凈值人群節稅效果非常顯著。注意: 此方式有特定適用范圍和政策風險,需嚴格合規。

-

地方性稅費減免: 除了國稅(增值稅、企業所得稅等),地方政府可能對屬于自己權限范圍內的稅費(如城建稅、教育費附加、地方教育附加、房產稅、城鎮土地使用稅等)給予一定減免或返還。

-

特定產業/區域政策疊加: 返稅園區可能同時位于國家或省級層面的特定政策區域內,

- 自貿區/自貿港: 如海南自貿港有獨特的企業所得稅、個人所得稅優惠政策。

- 西部大開發地區: 鼓勵類產業企業可享受15%的企業所得稅優惠稅率。

- 高新技術產業開發區: 高新技術企業本身就有15%的稅率優惠。 在這些區域內的返稅園區政策,往往是疊加在國家/省級優惠之上的地方性獎勵,吸引力更大。

哪些企業最容易“薅到這把羊毛”?

返稅政策并非對誰都“雨露均沾”,它更偏愛這些類型的企業:

- 納稅大戶: 這是核心!你交的稅越多,地方政府才越有動力返給你,返還的絕對值也越大,年納稅幾百萬、上千萬甚至更多的企業,是園區爭搶的“香餑餑”。

- 總部經濟型: 把集團總部、結算中心、銷售中心(開票地)等高附加值、高稅收貢獻的環節遷移或新設在園區。

- 平臺經濟型: 如大型電商平臺、直播平臺、共享經濟平臺等,業務規模大,流水和稅收可觀。

- 投資型企業: 持有大量股權、房產等,會產生股息紅利、股權轉讓、財產租賃等大額所得稅或增值稅的企業。

- 高利潤服務業: 如咨詢、設計、軟件、信息技術服務等,增值稅和企業所得稅負擔相對較重。

- 大型制造業的供應鏈環節: 雖然制造業本身可能因實體經營遷移困難,但其核心供應商(特別是貿易類、服務類供應商)可以考慮在園區設立采購/銷售中心。

企業想申請:一般怎么操作?

流程通常不復雜,但細節很重要:

-

前期調研與匹配:

- 明確自身需求: 主要是想節什么稅(增值稅?企業所得稅?個稅?)?預計年納稅額多少?

- 尋找目標園區: 通過網絡搜索、專業中介機構、招商部門主動推介等渠道,了解不同地區(如江蘇、江西、湖北、海南、新疆等地都有較活躍園區)的政策細節、穩定性、產業導向、返還比例、兌現能力、配套服務等。多比較!

- 初步接洽: 與園區招商部門或指定服務機構聯系,提供企業基本情況(行業、規模、預計營收/納稅額等),獲取具體的政策方案和合作協議草案。

-

評估與決策:

- 仔細研讀協議: 重點關注返還比例、計算基數(是全額還是增量?)、包含稅種、兌現條件(有無最低納稅額門檻?)、兌現周期和方式、協議有效期、續簽條件、雙方權利義務、違約責任等。務必找專業財稅或法務人員把關!

- 綜合成本考量: 除了返稅,還要考慮遷移/新設公司的成本(注冊費、地址費、代理記賬費等)、潛在的管理成本、業務調整的便利性、地方營商環境等。

- 風險評估: 政策穩定性風險?地方財政支付能力風險?稅務合規風險?

-

落地執行:

- 簽約: 與園區管委會或指定平臺公司簽訂正式的投資服務協議/財政扶持協議。

- 主體設立/遷移: 在園區內注冊新公司,或將現有公司的稅務關系遷移到園區(遷移通常比新設復雜,需原主管稅務機關同意),需要提供真實有效的注冊地址(園區通常會提供地址托管服務)。

- 稅務登記與開戶: 完成新設或遷移后的稅務登記,開設銀行賬戶。

- 開展實質經營/開票: 這是關鍵! 確保公司在園區有真實的業務發生、合同流、資金流、發票流一致,純粹為了開票而注冊的“空殼公司”風險極高!

-

納稅與申請返還:

- 企業在園區正常經營納稅。

- 按協議約定的周期(如次月、季度末),整理納稅證明等材料,向園區指定的部門(通常是財政局或招商局)提交財政獎勵/返還申請。

- 園區審核通過后,將約定的返還款項支付到企業指定賬戶。

天上不會掉餡餅!這些風險和坑,千萬要警惕!

返稅園區是“蜜糖”,但也可能藏著“砒霜”,盲目追逐高返稅比例,忽視風險,后果可能很嚴重:

-

政策不穩定與追溯風險: 這是最大風險!

- 地方政策可能因上級政府清理整頓(國家層面近年來持續在規范稅收優惠政策)、地方財政壓力、領導更迭等原因突然調整、收緊甚至取消。

- 更可怕的是政策追溯!國家或上級政府認定某地的返稅政策違規,要求地方追回已返還給企業的資金,企業不僅要吐出吃進去的“肉”,還可能面臨額外的利息甚至罰款,過去幾年,此類清理案例并不罕見。

-

地方財政支付能力風險:

- 如果地方經濟下行、財政收入緊張,或者前期招商過猛、承諾返還過多導致財政難以負擔,就可能出現拖欠、打折支付、甚至賴賬的情況,協議寫得再好,沒錢付也是白搭,優先選擇經濟基礎較好、財政實力雄厚、信譽口碑良好的地區。

-

“空殼注冊”與虛開發票的致命風險:

- 為了返稅,只在園區注冊一個殼公司,沒有真實業務、沒有人員、沒有辦公場所,純粹為了把別處的業務合同“包裝”成在園區開票,這是典型的虛開發票行為!

- 虛開發票是刑法明令禁止的重罪! 不僅會被追繳稅款、處以巨額罰款(0.5倍-5倍),企業負責人和相關責任人還可能面臨刑事責任(牢獄之災)!別讓“節稅”變“劫數”!任何情況下,業務真實性都是不可觸碰的紅線!

-

“引稅”、“買賣稅源”的合規風險:

- 部分不規范的中介或園區,可能誘導企業將與園區無關的業務,強行“嫁接”到園區公司開票,或者通過虛構業務的方式把稅交在園區,這種行為同樣涉嫌違規甚至違法,風險極高。

-

管理成本與效率問題:

在異地(尤其是偏遠地區)設立公司,可能帶來溝通成本增加、管理不便、與主要業務地脫節、當地人才匱乏等問題,省下的稅錢可能被額外消耗的管理成本抵消。

-

協議條款陷阱:

- 返還比例看似很高,但計算基數可能設限(比如只算增量部分,不算存量);設置苛刻的兌現門檻(年納稅額低于XX萬不返);返還周期過長(壓款嚴重);違約責任條款不對等。簽協議前務必逐條看清!

想安全合規地利用返稅政策?牢記這幾點!

-

業務真實是基石: 在園區注冊的公司,必須有真實的經營實質:真實的業務合同、真實的貨物/服務交付、真實的資金收付、合理的人員配置(哪怕是遠程辦公也需要有記錄)、與業務規模匹配的辦公場所(即使是托管地址也要能說得通),經得起稅務稽查的穿透式檢查!

-

合法合規是底線: 嚴格遵守稅法規定,依法納稅,堅決杜絕虛開、買賣發票、隱匿收入等違法行為,返稅是地方政府的事后財政獎勵行為,前提是企業合法、足額納稅。

-

深入了解政策與風險:

- 不要只聽中介忽悠,親自研究地方政府的官方紅頭文件或正式協議文本。

- 關注政策有效期、穩定性評估(該政策已執行多久?有無調整歷史?)。

- 充分評估地方財政實力和信譽(可通過公開財政數據、當地企業口碑了解)。

- 咨詢獨立、專業的財稅律師或稅務師事務所意見,進行風險評估。

-

選擇信譽良好的地區與合作伙伴:

- 優先考慮經濟發達、法治環境好、政府信譽高的地區(雖然返稅比例可能相對低點,但更穩妥)。

- 謹慎選擇中介機構,確認其專業性和合規意識,警惕那些承諾“包辦”、“絕對安全”、“比例超高”的中介。

-

做好遷移/新設的成本效益分析:

- 精確計算預計可獲得的返稅金額。

- 詳細核算遷移/新設成本(注冊費、地址費、代理費、潛在的管理溝通成本增量等)。

- 評估潛在風險可能帶來的損失(政策取消、追溯等)。

- 綜合判斷是否真的劃算。

-

關注國家政策動態:

國家層面持續在推進稅收法定和稅收優惠政策清理規范,密切關注金稅四期的動向以及財政部、稅務總局關于規范稅收優惠政策的最新文件,海南自貿港等國家級戰略區域的特殊政策相對更有保障。

返稅園區的未來:走向何方?

可以預見的是:

- 持續規范與清理: 國家層面對地方政府無序稅收競爭的清理整頓不會停止,純粹基于財政返還的、缺乏產業導向的“政策洼地”生存空間會越來越小。

- 產業導向更明確: 未來的區域性稅收優惠(包括地方財政返還),將更加緊密地與國家鼓勵的特定產業(如高端制造、集成電路、新能源、生物醫藥、現代服務業等) 和特定區域發展戰略(如海南自貿港、粵港澳大灣區、長三角一體化等) 掛鉤,地方政府會傾向于吸引真正能帶來產業鏈價值的企業,而非僅僅貢獻稅收的“開票公司”。

- 從“單純返錢”到“綜合服務”: 吸引企業的核心競爭力,將從比拼“誰返得多”,逐步轉向比拼“誰的服務好、配套全、營商環境優、產業生態完善”,稅收優惠只是綜合優勢的一部分。

- 合法合規要求更高: 隨著稅收監管手段(金稅四期)日益強大,對業務真實性的核查將更加嚴格和智能化,任何試圖鉆空子的行為,風險成本將急劇升高。

返稅園區,本質是地方政府招商引資、發展經濟的一種稅收競爭手段,它確實能在合法合規、業務真實的前提下,為符合條件的企業(尤其是納稅大戶)帶來可觀的稅務成本節約,是值得關注和研究的工具。

它絕非“法外之地”,更不是“避稅天堂”,高額返利的誘惑背后,潛藏著政策變動、財政支付、特別是虛開違法的巨大風險。

企業在考慮利用返稅園區政策時,務必:

- 死守“業務真實”生命線!

- 吃透政策,看清協議!

- 敬畏法律,合規操作!

- 評估風險,量力而行!

省稅的前提是依法納稅,節稅的目標是長久發展。 任何以突破法律底線為代價的所謂“節稅妙招”,終將是飲鴆止渴,在財稅的世界里,走得穩,才能走得遠,希望這篇文章能幫你撥開迷霧,看清“返稅園區”的真相,做出明智的選擇!

專業稅籌師定制稅務籌劃方案!

復制微信號